Santa Maria delle Donne

La chiesa di Santa Maria delle Donne di Ascoli Piceno

è stata costruita agli inizi del XIII secolo

al di fuori delle mura della città,

poco oltre Porta Romana, nell’omonimo quartiere.

La chiesa di Santa Maria delle Donne di Ascoli Piceno

è stata costruita agli inizi del XIII secolo

al di fuori delle mura della città,

poco oltre Porta Romana, nell’omonimo quartiere.

Uno spazio d’arte e cultura

Scopri come organizzare i tuoi eventi, cerimonie o feste private.

La Chiesa e il Convento di Santa Maria delle Donne nacquero come complessi religiosi di carattere suburbano, posti in prossimità dell’abitato di Ascoli. La vicinanza alla strada consolare Salaria, la presenza dell’ambiente agricolo fluviale diedero al complesso una forte caratterizzazione e una grande suggestività che, nonostante le trasformazioni edilizie dell’ultimo secolo, rimangono ancora immutate e sono la testimonianza di un passato storico di grande rilevanza, tuttora presente nelle memorie ascolane.

Tra il XIII ed il XIV secolo ad Ascoli sorsero quattro monasteri di Clarisse o Damianite, religiose ligie alla rigida regola dell’ordine e proprio accanto alla Chiesa di Santa Maria delle Donne nacque, sulla sponda destra del Tronto, uno di essi.

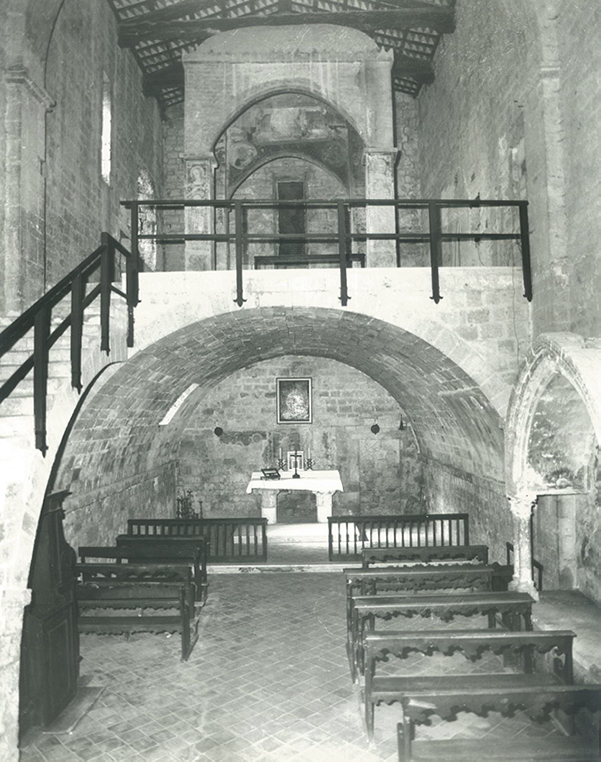

La facciata in travertino della piccola chiesa, il suo assetto tardo romanico, la struttura architettonica interna a doppia altezza, i resti dell’antico convento, sono la testimonianza di un passato di storia e cultura talvolta dimenticato ma che torna ad essere presente nell’azione di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale.

L’interno ad aula, simile ad un piccolo oratorio è reso ancora più suggestivo dalla divisione dello spazio in due piani, in cui, oltre a testimonianze pittoriche databili dal XIII al XVI secolo, si possono ammirare due opere architettoniche, quali il ciborio e la tomba di Astolfo Guiderocchi, dalla grande valenza strutturale ed artistica.

Santa Maria delle Donne è stata edificata fuori di Porta Romana a servizio di un monastero di Clarisse istituito nel 1232-33. Alcuni lasciti testamentari permettono di asserire che l’edificio era già in corso di costruzione tra il 1250 e il 1260.

La grazia della nitida facciata è conferita dagli elementi tipici dell’architettura duecentesca ascolana: la liscia superficie muraria cesellata dalle cornici a gola; i bacini maiolicati disposti a croce; l’ampio rosone, inquadrato da un quasi impercettibile motivo a treccia; il portale con la ghiera esterna a sesto falcato. Lo sviluppo ascensionale della struttura è l’effetto di una suddivisione dell’interno in due ambienti rigorosamente distinti, con un’impostazione analoga a quella che si riscontra nel sec. XIV nella chiesa delle Clarisse di Santa Maria Donnaregina a Napoli: l’ambiente superiore, sostenuto da una massiccia volta a botte, era collegato al monastero ed era dunque riservato al coro delle religiose. L’ambiente inferiore era destinato ai fedeli. La scala di collegamento in muratura è stata aggiunta successivamente, in sostituzione di una struttura in legno. La suddivisione si riflette nella facciata, dove la caratteristica teoria di lanci lapidei e di buche pontaie (ora murate) poteva servire all’allestimento di un ballatoio mobile di legno, collegato all’interno dell’apposita porticina aperta sulla destra della parete. Dietro l’altare del pianterreno si osserva una Madonna in trono col Bambino ad affresco databile agli anni 1250-1270. Sulla parete destra spicca un sepolcro ad arcosolio della prima metà del sec.XIV, con la raffigurazione a muro di una presumibile defunta avvolta in un manto scuro, vegliata dal Crocifisso e da una schiera di Santi.Sul coro si eleva un ciborio ricoperto di affreschi di scuola locale sui pilastri e sulla volta interna. L’apparato è databile alla prima metà del sec. XIV

Se hai bisogno di informazioni, lascia un messaggio. Ti risponderemo a breve. Grazie!

Via Dandolo Enrico, 8, 63100 Ascoli Piceno AP

331 330 2299

|

Ho letto e accetto la Privacy Policy |

Il tuo messaggio è arrivato! Ti contatteremo quanto prima.

Donec arcu nulla, semper et urna ac, laoreet porta.<br>Vivamus sodales efficitur massa at rhoncus.